Der Mensch lebt im Wissen um seine Herkunft

und gestaltet seine Zukunft aus den Erfahrungen seiner Vergangenheit.

Es wird Zeit, aus unseren Taten zu lernen

und jetzt die Verantwortung dafür zu tragen - denn man erntet, was man sät!

(Copyright: Gabrielle C. J. Couillez)

10 Jahre von der ersten Recherchenotiz bis zum gedruckten Buch

Ich hatte einen Traum.

Den Traum von einer Burg auf einem karg bewachsenen Felsenberg.

Es war heiß und die Sonne schien grell.

Immer wieder kam mir das Jahr 1256 in den Sinn und in meinem Kopf hämmerten Stimmen, die wütend "Verräter! Verräter!", riefen...

So stieß ich auf Olivier de Termes - und meine Suche begann...

Informative Stätten der Katharer und zu meinem Roman, die einen Besuch lohnen:

Museums-Shops des Pays Cathare der Burgen Termes, Villerouge-Termenès, Aguilar, Arques, Peyrepertuse, Puilaurens, Puivert, Saissac, Lastours, Quéribus; der Abteien Saint-Papoul, Caunes-Minervois, Saint-Hilaire, Alet les Bains, Fontfroide, Lagrasse sowie dem Troubadour-Museum Quercorb-Puivert und dem Museum für Katharergeschichte Maison des Mémoires in Mazamet - und natürlich die Stadt Carcassonne nicht zu vergessen - im Languedoc/Südfrankreich

Mein Roman wird diese Stätten für Sie lebendig machen.

Vor 805 Jahren - in der Nacht vom 22. auf den 23. November 1210, versuchten die Bewohner der Burg Termes zu fliehen. Dies war das Ende einer viermonatigen

Belagerung, die in der Geschichte zu Beginn des Albigenserkreuzzuges (Katharer-Kreuzzuges) stattfand. Und die Geschichte, welche die Grundlage zum Beginn meines Romans bildet...

Im kurzen Film auf dem Blog von Château de Termes werden die Ausgrabungen und die Restaurationsarbeiten auf der Burg während der letzten Jahre gezeigt. Inzwischen sind aus den Steinhaufen, die ich auf meinen beiden ersten Recherchereisen im Frühjahr und Herbst des Jahres 2006 und auf meiner Reise 2007 dort noch vorgefunden

habe, wieder zu eindrucksvollen Gemäuern geworden. Auf meiner letzten Reise im Sommer 2011, als mein Roman DIE FRUCHT DES ÖLBAUMS schon beendet war, habe ich meine Protagonisten im Geiste durch

die Burg wandeln sehen...

Recherchereisen mit meiner Schwester, meiner Tochter und meinen Söhnen

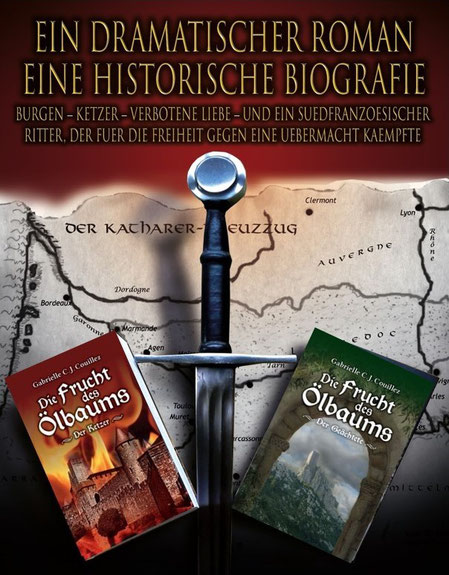

Booktrailer Band 1

Wie kam es zum Buchtitel des Romans ?

Der Titel meines Romans „Die Frucht des Ölbaums“ ist zunächst eine Anspielung auf den Namen meines Protagonisten Olivier de Termes (1200-1274). Umfasst dann aber

auch den Ort des Leidens Christi, dessen eigentlich erlösende Botschaft, die er uns von Gott überbrachte, wie kaum eine andere zur Macht über die Menschen missbraucht wurde und wird. So auch im

Zusammenhang mit dem Katharerkreuzzug, der Kernthema des ersten Bandes mit dem Untertitel DER KETZER ist.

Dabei habe ich das Geschehen der Story von der grammatikalischen Zeitform her in die Gegenwart verlegt. Erstens, um ein intensiveres Erleben während des Lesens zu fördern und zweitens, um zu

verdeutlichen, dass unter gleichen Bedingungen auch heute erneut dasselbe passieren könnte, da sich im Denken und Handeln der Menschen leider bisher nicht viel geändert hat. Ich hoffe damit die

Reflektion auf die heutige Zeit und die eigene Situation des Lesers zu fördern, denn eigensüchtiges Kalkül und Machtstreben gehören ebenso wenig der Vergangenheit an, wie die Suche nach dem Sinn

des Lebens und die Sehnsucht nach wahrer Liebe, Freude und Glück.

Recherche-Fotos zu Band 1 - DER KETZER und Band 2 - DER GEÄCHTETE

Heiteres aus meinem Schriftsteller-Alltag während der Arbeit am Roman

Während des Schreibens sehe ich mich im Geiste an der gedeckten Tafel des Erzbischofs zwischen seinen Gästen sitzen und betrachte die aufgetragenen Speisen und Gerichte, die nicht zu frommem Maßhalten oder gar Fasten animieren. Unter anderem entdecke ich auf einer silbernen Platte einen fetttriefenden, knusprigen Braten, an dessen Füßen ich das Geflügel erkenne. - Immer wieder während des Schreibens stößt man auf ein Wort oder eine Bezeichnung, einen sprachlichen Ausdruck, der im heutigen Alltagsjargon nicht mehr verwendet wird, und man sucht danach, um die alte Sprache wieder lebendig zu machen.

Ich rate also vor mich hin: Ein Putenbraten? Nein, das passt nicht. Ein Hähnchen? Zu mickrig. – Da gab es doch früher einen bestimmten Ausdruck, Wie war der noch gleich? Und ich lege meinen Laptop zur Seite, weil es mir einfach nicht einfallen will und meine Tochter gleich von der Schule kommt und ich noch nichts zu Mittag gekocht habe.

Dabei geht mir die Tafel des Erzbischofs nicht aus dem Kopf… Ein Kapaun! – Ja, das könnte es sein. Schnell noch einmal recherchieren, ob es auch das trifft, was ich so vor meinem geistigen Auge sehe. Und ich lese im alten Lexikon oder im Internet: Kapaun = ein Masthahn, der durch Kastration besonders fett geworden ist.

Ja, das ist es! Und ich freue mich wie ein König, bin stolz wie Oskar, dass ich dieses Wort für mich wiederentdeckt habe und so wunderbar in meinen Roman einbauen kann!

Dann kommt das Kapitel vom Sprecher für das Hörbuch eingesprochen zu mir zurück. Beim Hören rieche ich die warmen Speisen, fühle Oliviers Unbehagen an der Tafel, weil dieser doch als gläubiger Katharer kein Fleisch isst, und höre die Stimme des Erzbischofs, die Olivier nötigt: „Nehmt von dem Rebhuhn, das ist nicht so fett wie der – Hahn!“

Nein! Wo ist mein Kapaun geblieben? Ein einfacher, simpler Hahn? All diese Mühen! All diese Schmerzen, die der Hahn auf sich genommen hat, um ein dicker Kapaun zu werden – umsonst? Das ist, als ob man ihn noch einmal kastrieren würde! Und das nur, weil man dem faszinierten Hörer nicht zumuten kann, sein entspanntes Lauschen zu unterbrechen und das Wort Kapaun nachzuschlagen... LOL!

Wer waren die Katharer?

Es sprach der Abt von Citeaux zu den

Kreuzrittern, als die ihn vor ihrem Einzug in Béziers fragten, wie sie die Christen von den Häretikern unterscheiden könnten : "Tötet sie alle! Gott erkennt die

Seinen!"

Die Katharer (griechisch: Die Reinen) - auch Albigenser oder Bogomilen genannt - waren eine dualistische Glaubensgemeinschaft des Christentums, die sich als wahre

Kirche Gottes sahen und sich darum vom Papst in Rom und der Sichtweise, dass Gott der Schöpfer des Alten Testaments und ein strafender Gott wäre, lossagten. Für

sie war Gott die reine Liebe und das Böse in der Welt, wie auch alle Materie eine Schöpfung des Satans. Um mit ihrer Seele wieder in das Reich des guten Gottes zu gelangen und dem Rad der

Wiedergeburt zu entsteigen, versuchten sie sich von allem Satanischen zu befreien und lebten darum u. a. fast vegan... Ihre Glaubensgemeinschaft bestand aus initierten Katharern, den Bonnedames

und Bonhommes, die die Gläubigen in ihrer Landessprache in ihrer Religion unterwiesen. Daneben sorgten sie z. B. als Heiler und Weber selbst für ihren Lebensunterhalt.

Da der Kirche Roms zunehmend trotz Drohung mit der ewigen Verdammnis die Gläubigen wegliefen und die Zehnt-Einnahmen wegbrachen, rief Papst Innozenz III. zum Kreuzzug gegen die Häretiker auf, um

das bis dahin autonome Languedoc "wieder zu bekehren". 20.000 Ritter und 200.000 Fußsoldaten folgten 1209 diesem Aufruf, weil sie das Versprechen des Papstes von Land und der ewigen Seeligkeit

als Lohn lockte...

Das deutsche Wort "Ketzer" stammt übrigens von dem Wort "Katharer" ab.

Das Fenster der Burgkapelle von Château de Termes in der Form eines Kreuzes der Römischen Kirche?

Man bedenke doch, dass die Katharer dieses Kreuzzeichen als "Verehrung einer Mordwaffe" abgelehnt haben. Also spekuliere ich mal einfach so ins Blaue:

Nach meiner Meinung ist es ein Anch mit der Bedeutung der Reinheit und damit ein Hinweis auf das dort praktizierte Katharertum - ein Crux Ansata, zusammengesetzt

aus dem Tau und dem Kreis mit der Bedeutung der Unendlichkeit des Lebens, ich deute mal für Reinkarnation

Das Tau wiederum steht für Vollendung. Nach der Offenbarung des Johannes würde den Gott seinen Gläubigen auf der Stirn mit dem Tau sein Siegel aufdrücken...

Wenn es also ein Anch - oder auch Ankh - ist, warum ist der Kopf dieses Symbols hier so klein

dargestellt?

Vielleicht, weil man von der damals während der Erbauungszeit üblichen Romanik nicht abweichen oder die Römische

Kirche nichht auf sich aufmerksam machen wollte?

Auch die Ausrichtung dieses Fensters nach Westen und in dieser Höhe könnte etwas mit der Sonnebetrachtung zu tun

haben, wegen der sich schon auf dem Montségur die Wissenschaftler streiten. Den Einfall der Sonnenstrahlen durch das Fenster bei einem Sonnenuntergang konnte ich leider nicht beobachten. Dazu war

ich zur falschen Tageszeit auf der Burg und auch noch nicht für diese Möglichkeit bewusst. Außerdem könnte es sein, dass dies auch nur zu einem besonderen Zeitpunkt, etwa der Sommersonnenwende,

beobachtbar ist...

Auf jeden Fall ein auffälliges Fenster, da es von der damals üblichen Kapellenfenster-Gestaltung in dieser

Region dennoch sehr abweicht, wie man hier auf den Fotos anderer Burgkapellen sehen kann.

Inzwischen habe ich allerdings von der Burgverwaltung die Information bekommen, dass nach neuesten Forschungsergebnissen diese Kapelle erst in der Zeit der Besatzung mit den Truppen des französischen Königs - also nach Oliviers Kapitulation - errichtet wurde und dass der Baumeister auch nicht aus der Region sondern aus dem Norden Frankreichs kam, weshalb sich der Baustil von den anderen Burgkapellen des Pays Cathare unterscheidet.

Auf jeden Fall ein auffälliges Fenster, da es von der damals üblichen Kapellenfenster-Gestaltung in dieser

Region dennoch sehr abweicht, wie man hier auf den Fotos anderer Burgkapellen sehen kann. - Aber die trotzdem auffällige Forms des Fensters...? Möglicherweise war ja der Maurer ein rebellischer

Katharer...

Ein Märchen aus dem Languedoc -

Text entstanden in der Zeit des Katharerkreuzzuges

Das Manuskript war zu dick - darum mehrere Bände!

Pünktlich zu Oliviers 740. Todestag, am 12. August 2014, erschien erstmals "DER KREUZRITTER" über die letzte Lebenhälfte dieses besonderen okzitanischen Ritters, der ca. 1200 im Languedoc geboren wurde und 1274, noch im hohen Alter am Kopf der französischen Kreuzrittertruppen in Akkon starb.

Recherchefotos zu Band 3 - DER KREUZRITTER

Ritter reiten - Was wäre ein Ritter ohne Pferd?

Unten sieht man einen spanischen Sattel. Höchst wahrscheinlich hatten die okzitanischen Ritter im Mittelalter auch Sättel dieser Art

War Olivier de Termes wirklich schwul ?

Beweise gibt es nicht, aber einige Indizien sprechen dafür. So hatte er nur ein einziges Kind, einen Sohn, was sowohl für diese Zeit, seine Stellung als auch seine Familie unüblich war. Soweit seine Geschwister, die er als Ältester übrigens fast alle überlebte, nicht im Kampf gefallen, jung gestorben oder ins Kloster gegangen sind, war Kinderreichtum selbstverständlich, ja eine Notwendigkeit, um die politischen Verhältnisse zu sichern. Auch hohe Kindersterblichkeit kann man kaum als Grund anführen, da Oliviers Mutter sehr gut darüber Bescheid wusste, wie man die Familie gesund erhält. Sie selbst hatte vier Kinder aus erster Ehe mit Oliviers Vater, dem Baron Raymond de Termes, und sieben Kinder in zweiter Ehe, die allesamt das Erwachsenenalter erreichten. Hätte es nur an der Gebärfähigkeit seiner Ehefrau Thérèse gelegen, so hätte Olivier sicherlich, wie viele Herrscher seiner Zeit, Wege gefunden, die Ehe aufzulösen und eine neue einzugehen.

Das Verhältnis zwischen Olivier und seinem Sohn muss zudem schwer gestört gewesen sein, da nach dessen Hochzeit bald kein Kontakt mehr zwischen den beiden bestand, was natürlich ebenso andere Ursachen, wie eine unterschiedliche politische Meinung, haben kann.

Dann ist da noch dieses seltsame Verhältnis Olivier zu seinem Kampfgefährten, Cousin und späteren nächsten Nachbarn Chabert de Barbaira. Die ersten Jahre, nachdem sie sich kennengelernt hatten, hingen die beiden wie Pech und Schwefel zusammen und später entstand eine Feindschaft bis aufs Blut. Ob dies nur durch verschiedene politische Meinung ausgelöst wurde? Es sieht eher nach sehr tiefen emotionalen Verletzungen aus...

Außerdem sprechen auch die kulturellen und erzieherischen Einflüsse, denen Olivier als Neffe des berühmten Katharerbischofs Benoît de Termes ausgesetzt war, sowie auch seine Lebensumstände dafür, wie mir von psychologischer Seite bestätigt wurde.

Im Übrigen büßt ein Ritter nicht gleich seine Männlichkeit ein, wenn er dem anderen Geschlecht zugeneigt ist. Oder wie war das mit König Richard Löwenherz oder dem bisexuell veranlagten Stauferkaiser Friedrich II.?

Was wurde aus der Zusammenarbeit mit dem italienischen Historiker ?

Das Grabtuch,

der Gral,

die Templer

und Olivier de Termes -

ein Ritter, der europäische Geschichte schrieb...

Mein Romanprotagonist Olivier de Termes war ein Ritter, der europäische Geschichte schrieb und viele Geheimnisse mit in sein Grab nahm, die gelüftet werden sollten.

Dazu war vorgesehen, durch meine Feder neue brisante Forschungsergebnisse in einem Roman zu veröffentlichen. Beinhalten sollte diese Publikation neben Zeichnungen auch bisher geheimgehaltene und auch neu entdeckte historische Fakten in einem gemeinsamen, noch nie dagewesenen Buchprojekt mit dem italienischen Historiker sowie Designer Domenico La Porta und A.C.O.R.S. Associazione Culturale Organizzazione Rievocazioni Storiche, einer kulturellen Projektgruppe der italienischen Region Molise.

Die Organisation des Ganzen gestaltete sich jedoch derart "italienisch", dass ich nach drei Jahren des Wartens auf die historischen Unterlagen sowie wegen ständiger Vertröstungen und geplatzter Termine beschlossen habe, aus dem Projekt auszusteigen. Dennoch hat die Zusammenarbeit zumindest im dritten Band meines Mittelalterromans auf positive Weise ihren Niederschlag gefunden...

Autorin Gabrielle C. J. Couillez

Autorin Gabrielle C. J. Couillez